臺灣地形多樣,山區氣候瞬息萬變,一旦發生意外或迷途而需要動用直升機救援,往往必須耗費鉅額成本。這筆費用究竟是由全民買單,還是要向「被搜救者」收取?這一連串的疑問背後,其實牽涉到法律與政策面,同時考驗整體社會對風險與責任分擔的觀念。

中央法規的侷限

在一般民眾的理解中,政府提供公共服務似乎「理所當然」,但當公共資源被挪用在少數人的「特殊需求」時,該不該向當事人收取費用,便成了長久以來的爭議。台灣現行中央法規中,最常被拿來討論的就是《災害防救法》。但我們要先明確了解一點:該法並非為「所有事故」而設計,其中的「災難」主要指地震、風災、水災等大型天然災害,或者重大意外事故。

就算真的動用到直升機救援,只要事故不屬於前述「災難」範疇,且並非因民眾違反災害應變中心的指令而引發(例如:颱風期間明令禁止上山),基本上就沒有明確的中央法規可要求當事人「買單」。換句話說,若只是一般天氣狀況下的登山事故,原則上政府仍以公費支應搜救,並沒有法源要求受難者負擔這筆花費。

地方政府自治條例有求償規則

為了因應山域特性、保護地方公共資源,一些山域分布較多且事故頻發的縣市(如花蓮、南投、苗栗、台中、屏東、高雄),陸續訂定地方自治條例,針對特定區域的登山事故可向受救者求償。這些「特定區域」通常被稱為「管制山域」或「特殊管制山域」,意指地勢險峻、難度較高,或必須經過申請與審核才能進入的區域。

值得留意的是,不同縣市的規範「同中有異」。例如,高雄市只有「非法入山」才可能要求賠償,但花蓮、南投、苗栗、台中、屏東等地,則不論是否合法,只要是在依法公告的管制山域發生意外,都可能被索取搜救費用。此外,若是「違法擅闖」或「明知有危險仍執意上山」,被求償的金額甚至可能沒有上限。此舉是為了警示登山客,避免在沒有充分準備或評估風險的情況下,擅自挑戰高難度山域,最終造成大量人力與公帑浪費。

【各縣市求償登山事故搜救費用彙整表】

| 縣市別 | 可求償的情形 | 求償金額上限 |

| 花蓮縣 | 在管制山域從事登山活動遭受登山事故 | 不超過登山綜合保險緊急救援費用保險金額。 但登山者違反各自治條例的特定規定(例如:應遵守事項、應攜帶裝備、禁止進入公告),且可歸責時,則沒有求償金額上限限制。 |

| 南投縣 | 在特殊管制山域從事登山活動遭受登山事故 | |

| 苗栗縣 | 在特殊管制山域從事登山活動遭受登山事故 | |

| 台中市 | 在特殊管制山域從事登山活動遭受登山事故 | |

| 屏東縣 | 在管制山域從事登山活動遭受登山事故 | |

| 高雄市 | 進入管制山域從事山域活動未依規定申請許可,或於管制山域經主管機關或山域管理機關因颱風、森林火災或其他突發事件公告禁止進入時,仍違反公告進入,因而發生事故 | 無。 |

※此表格參考「法律百科」網站王綱律師所整理的內容重新繪製 (CC 授權轉載)。

搜救成本高昂,動輒數百萬?

許多人或許會納悶:政府不是也「應該」提供緊急救援服務嗎?為何登山救援就顯得特別昂貴?其實,山難搜救之所以「燒錢」,原因有下列幾點:

- 直升機成本:由空勤總隊或軍方派出直升機,光是飛行維護、燃油、航材、人員津貼等,每小時平均花費可達二十萬元以上。一趟來回數小時,金額通常破百萬。

- 地面救援人力:特種搜救隊、消防人員或義消的投入,同樣需要工資、保險、交通和後勤補給。一旦天候不佳或地勢複雜,搜救人員需逗留山中多日,日積月累的開銷驚人。

- 危險與專業要求:高山搜救屬技術難度極高的任務。不僅要確保隊員裝備齊全,還得隨時關注氣候轉變,一旦操作失誤,恐造成救援人員自身的傷亡風險。

這些結合在一起,造成了山難救援成本之所以居高不下的原因;再者,政府機關財政有限,經費通常來自全民稅收,若頻繁救援「不遵守規定」上山的個別民眾,確實可能引起社會輿論的反彈。

實際求償多有爭議

即使地方上有自治條例,執行層面仍會面臨種種困境。曾有案例顯示,一支登山隊共有七人進入花蓮「管制山域」,其中一位隊友不幸墜谷身亡,當地政府出動直升機吊掛大體下山,其餘六人自行返回。事後縣府根據自治條例,要求六名隊友均分近百萬元的搜救費用,卻遭到內政部訴願撤銷。主要理由在於法條的「被搜救者」定義,只適用於「實際被政府救援」的對象,而自行下山者不符「被救援」身分。

此案例凸顯了一個問題:當地政府雖依據條文要求求償,但卻未進行「裁量基準」與「對象釐清」,最後因法律上站不住腳而被推翻。這也顯示,縣市政府在執行立法授權時,若欠缺明確的執行細則或標準,很可能會發生類似「用力過猛」或「對象不明」的狀況。此外,不少受難者若已死亡,究竟要向誰求償也成問題,可能演變成漫長訴訟或訴願程序,最終反而造成更多行政成本支出,顯現制度實施上的盲點。

補足搜救費用開銷缺口:保險

面對龐大的登山風險和可能的搜救花費,「買保險」漸漸成了一種越來越受重視的觀念。市面上已有多家保險公司針對登山活動推出各類意外險或特定活動保險 ,有些甚至包含直升機緊急撤離和高額的醫療保障。若真的在「管制山域」或惡劣環境下遇到事故,至少能由保險公司先行理賠,再由保險人與政府進行後續協調,減少受難者(或其家屬)的經濟負擔。

然而,保險雖能舒緩「錢」的問題,卻無法挽救因疏忽或缺乏判斷而導致的生命危險。因此,真正能降低風險的關鍵,仍在於事前的充分準備。專業登山者普遍認為,除了行前的體能訓練與路線規劃,團隊裝備、天氣判斷、與即時應變能力都不可或缺,才能避免走上「要不要付搜救費用」的麻煩局面。

➥ 延伸閱讀:登山或衝浪該保險嗎?詳解登山險、海域活動險投保要點與各家保險差異

仍值得討論的問題

從宏觀的角度來看,究竟是該由全民共同分攤搜救費用,還是要求「使用者付費」,確實有相當大的討論空間,從不同面向來看:

- 公共安全面:如果救援行動都要算錢,是否會造成受難者或同伴「不敢求救」的風險?這可能導致更嚴重的人命傷亡。從人道主義與公共安全的立場考量,只要有一絲機會能夠救人,政府就應該無條件出手。

- 使用者付費面:也有人主張,若真的「明知山有虎,偏向虎山行」,或有明顯違規、違法行為,以致大量占用社會資源,理應由當事人自行負責。唯有建立「違者自付」的觀念,才能有效抑制「濫用公共資源」或「任意消耗搜救能量」的情況。

- 風險警示與教育:隨著登山人口持續增加,政府與民間團體是否該加強山域安全的宣導與課程?從「如何申請入山證、評估路線、整理裝備」到「緊急求援與保險機制」,都需要有系統地在一般民眾間普及,讓想上山的人知道自己應該具備哪些知識與責任。

- 行政執行與裁量:地方政府若要真正落實收費機制,需要更細緻的執行規範,包含責任歸屬的判定、搜救成本的計算依據,以及協商或訴願機制的透明度等。否則,模糊的解釋空間只會催生更多行政爭議,增加社會不信任感。

回到核心問題:山難直升機救援費用究竟誰來買單?答案可能不會只有一種。依照現行規範,只要不是颱風或地震等「法定災難」狀況,且登山者沒有違反中央法規或縣市自治條例,一般情況下多由政府買單;但一旦符合地方立法授權求償的條件,或民眾確有「明知故犯」的情形,原則上政府可以依法要求付費。

所以說,我們在享受山林壯麗風光的同時,更要做好充分準備。踏上山徑前,謹慎規劃路線、評估自身與隊員的能力與裝備,同時落實環境保護意識以及風險管理。若能從源頭降低事故發生的機率,自然減少了「該不該收費」的後續爭議,也更能維護整體資源的永續運用。

※本文部分內容參考「法律百科」<阿北出事了!登山發生山難,得要自己付搜救費用嗎?>一文。

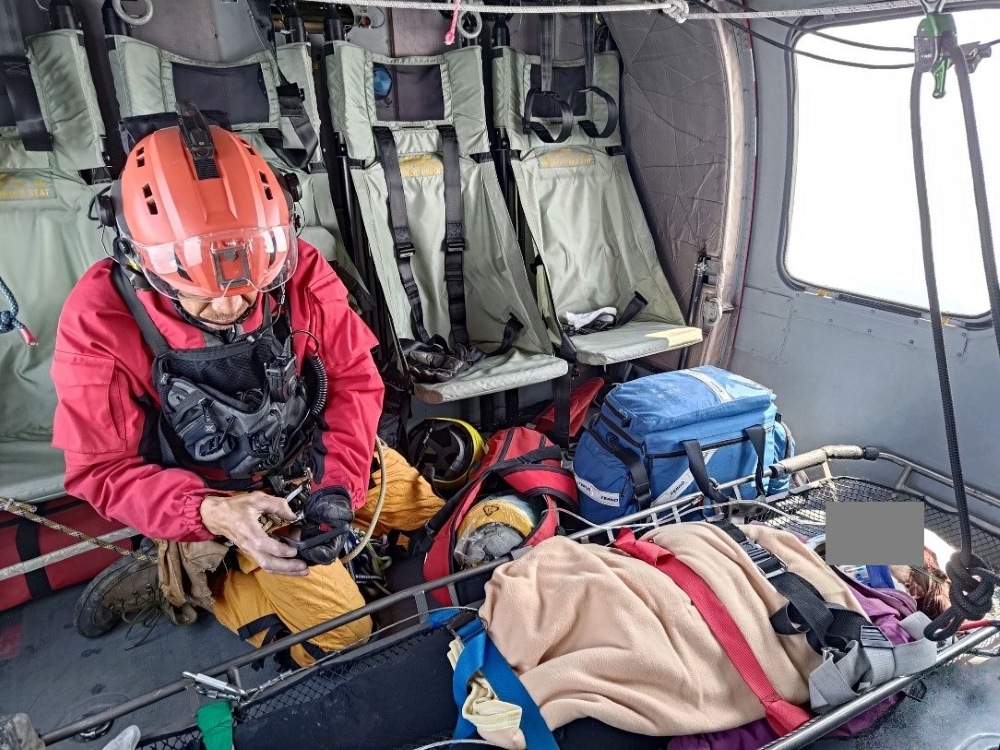

※封面照片來源:空勤總隊