幾乎沒有任何徵兆,一顆四噸重的巨石從山壁剝離,順著崎嶇的碎石坡呼嘯而下,彈跳、撞擊,甚至分裂成三塊冰箱大小的碎石,其中兩塊停在斜坡,一塊落入隊伍所在的岩溝,短短幾秒便造成多名學生嚴重受傷。

回想當天,一切都那麼突然,那麼驚險。從事山域嚮導工作的蔡任賢 (蔡賢),看到當時的照片,事發經過歷歷在目。時隔將近一年,我們與蔡賢重新回顧這起事件,希望能從中找到防止意外再次發生,同時降低意外造成的傷害的有效方法。

奇萊北峰尋根

這次意外發生於秀林國中、秀林鄉公所合辦的「奇萊北峰尋根」活動。奇萊北峰海拔 3,607 公尺,地處太魯閣族傳統領域,被視為族群遷徙的重要山岳。雖然奇萊山在過去曾以天氣多變、地勢險峻而聞名,但近 20 年內山難頻率不高,加上路徑維護相對完善,校方與地方政府決定在 2024 年 3 月 14 日到 16 日帶領學生上山尋根、跳舞紀念太魯閣族正名運動 20 周年。

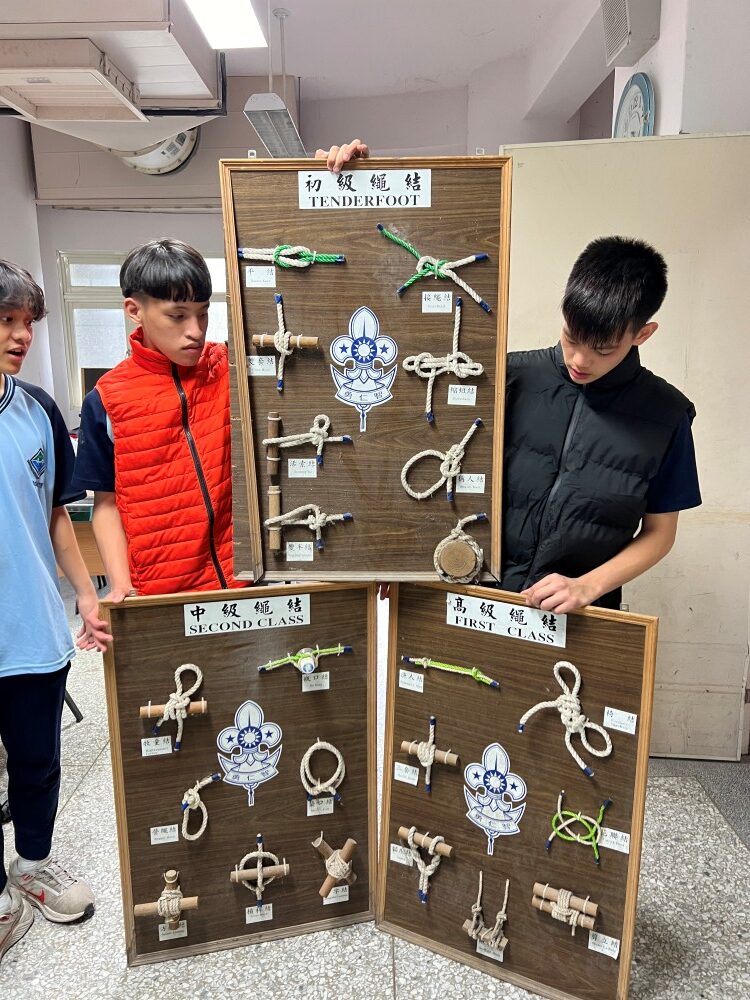

出發前,教練們帶領師生做了充足準備:長期的繩索與體能訓練、營地架設、野外生存知識,並通過層層關卡篩選出 17 位學員參與此行。校方甚至為學生裝備做了最嚴格把關,每個人都配備合格頭盔、適合的衣物,並在多次協調會中反覆評估風險。蔡賢表示:「事前規劃風險矩陣時,墜落、低溫、落石等風險皆有相對應的防範措施,除了防範落石之外,更是強調保暖與危險地形戒護防止墜落。我們特別注重保暖措施,畢竟學生還要在山頂跳舞拍攝紀念影片。這具有重要的文化傳承意味,我們希望做好所有準備,降低每一項風險。」

然而,大自然的風險永遠不是「準備做得足夠」就能排除。奇萊北峰前鞍著名的碎石坡地形,因岩壁風化嚴重,加上日照與氣溫變化,使石塊極易鬆動。蔡賢提到,依據他在溪谷長年觀察落石的經驗,落石大略可分為「滾落型」與「崩落型」:

- 前者會發出滾動聲響及地面震動,有幾秒鐘的反應時間

- 後者則一整片岩壁剝離瞬間崩落,往往連「落石!」的喊聲都來不及

那天,隊伍雖有嚴謹的行進方式:學生按序通過之字形危險邊坡,並由教練在前後、側面戒護,但誰都想不到,一塊重達四噸的巨石竟在他們下山途中崩開,從山頂最後的轉折處一路衝撞而下。

四噸巨石呼嘯而下

事發時間在 3 月 15 日中午約 12 點 45 分。當時隊伍剛結束在北峰山頂上的敬山儀式,準備返回山屋。碎石坡陡峭難行,學生們依教練指示維持間距、順序通過。忽然之間,一聲巨響在岩壁頂端炸裂——教練與尾隨師長驚覺到岩塊鬆動,立即大喊「落石!」許多學生受到驚嚇,只見大塊岩石迅速崩落,砸落山壁後分成三大塊,其中兩塊停留在斜坡,另一塊則帶著大量土石與黃塵滾滾而下。

「就像巨獸衝下來,一瞬間失去方向感。」蔡賢說,他自己當時正在戒護學生通過斜坡,就剛好在落石的正下方。朦朧的灰塵遮蔽了視線,巨大的衝擊聲讓人頭皮發麻。他只來得及大喊:「蹲下保護頭部,找掩護!」接著他感受到一陣撞擊,整個人被震得倒退。其他教練見狀,第一時間制止學生往旁邊亂竄,擔心會引起更多鬆動岩石。待塵霧稍微散去,大家才發現有好幾名學生與一位教練受傷,其中兩名學生傷勢最嚴重:一人脊椎與頭部受到衝擊,另一人小腿骨折血流如注。

那名受傷的教練正是蔡賢,他頭部遭受重擊,雙腿擦挫傷。第一時間,他痛到無法起身,煙霧快速包圍住他。

霧雨交織,恐懼蔓延

意外發生後,師長和教練們立刻對傷患進行評估:有人頭暈、意識模糊,有人骨折出血。最緊急的是一位背部被巨石撞擊的 A 學員,出現暫時失憶與後腰劇痛,必須嚴防脊髓受損;另一位 B 學員小腿血管被尖石刺破,血像噴泉般湧出,若不及時止血,恐有生命危險。

背包裡的醫療物資隨即派上用場,教練們協力替重傷學生包紮加壓止血,用軟式護木或鋁架背負,並觀察其他受傷學生與教練的狀況。蔡賢自已的頭部也受到撞擊,腿部疼痛難耐,但他仍堅守在下撤隊伍引領位置,「當時我有責任,也知道自己可能撐不了多久,就跟其他教練說,我必須先帶沒有受傷的學生撤離。」

此時,山區迅速起霧並飄起雨來,氣溫驟降,這對受傷學生而言無疑雪上加霜。整個隊伍被拆分成兩組:一組由具救護技能的教練帶領重傷者往稜線山屋移動,暫時等待直升機的吊掛;另一組則由蔡賢與黑熊教練護送較輕傷以及未受傷的學生返回成功山屋 (黑熊教練甚至還背一位 90 公斤重的學生下撤)。山路泥濘濕滑,加上驚恐尚未退去,許多學生因失溫或驚嚇而陷入崩潰邊緣,一路走得跌跌撞撞,行進速度比預期要慢上不少。

眼見天色漸暗,蔡賢聽到有同學在討論剛剛發生的事情,立即提醒:「恐懼會影響身體機能,身體機能下降就容易失溫,失溫又會放大恐懼,形成無止盡的惡性循環。有什麼話都等回到山屋再說!」蔡賢向學生喊話,暫時不要談論受傷情況,專心一步步走。幸好學生都相當配合,並在教練的鼓勵下堅持到達成功山屋。那一刻,許多人才發現自己渾身濕透、冒著冷汗。蔡賢也終於能放下心來,原本硬撐著的身體瞬間發出抗議,腳痛到走不動,止不住地抽蓄、嘔吐,彷彿壓力從身體瞬間釋放。這時,他也才能安心當一名傷患,好好休息。

夜雨裡的生死守候

另一組救傷隊更是艱辛。根據駱昌宏老師整理的《秀林國中奇萊北峰 0315 落石事故報告書》,當中就提到教練抬著或背著兩名重傷學生在陡坡中艱難下攀,直到黃昏才抵達較高處的稜線山屋。夜裡風大雨狂,山屋條件簡陋,他們只能先想方設法為學生取暖並穩住傷勢:泡熱水、替換濕衣物、用熱水瓶貼身保溫,一晚下來緊盯體溫、血氧飄忽的變化。幸好天亮後天氣轉好,空勤隊直升機終於能懸停吊掛,將重傷者優先送醫。

大隊伍直到 3 月 16 日下午才陸續下山。當學生與家長在山口相見的那刻,緊張的神經才真正鬆開。事後,傷患 A 須動脊椎手術,B 學員也骨折手術,另外 C 學員僅脫臼,蔡賢與E學員則是擦傷與瘀傷。雖然傷勢輕重不一,但所幸沒有任何人因此喪生。

而憶起成功抵達登山口那一刻的蔡賢,則語帶哽咽地說:「我們兩支隊伍因為意外分開,直到在登山口時才又看到彼此,那一剎那真的很想哭。我還記得,當時駱老師對所有學生們語重心長地說,這一趟旅程包含意外,都是收穫,幫助我們在日後其他旅途上走得更平順。」

餘生的禮物

經歷這場驚險的落石意外後,蔡賢曾短暫懷疑:「我還能繼續帶領學生嗎?」然而,看著學生們因這場事件更懂得生命的意義,也在重傷康復後對他充滿感激與崇敬,他才發現這或許正是上天要交付給他的使命。「山野教育」與「偏鄉教育」也因此成了他往後更專注的職涯規劃。

事後,學生們回憶這段經歷,感嘆雖然痛苦卻收穫良多。像是有些原本情緒不穩定的學生,在漫長的下撤過程中學會了自律、團隊合作,也更加明白人力在大自然面前是多麼渺小。

命懸一線的那幾分鐘,蔡賢腦中閃過的是——「我還有責任在身」。或許正是因為這份責任,他仍選擇留在山域,繼續堅守在戶外教育的第一線。他希望每個想走進山林、親近大自然的人,都能因他的經驗而多一分警惕,也多一分勇氣。畢竟,大自然始終美麗且威嚴,唯有兼具敬畏與準備,我們才能在山裡走得更遠、更安全,也讓每一次與大地的相遇,都成為豐富而深刻的生命故事。

照片提供:蔡任賢

省思:落石防範與應變關鍵

這場落石意外並非源於明顯的人為疏失,而是多種自然因素交疊後的突發天災。如此大的巨石掉落,固然造成學生與教練受傷,但竟奇蹟似地沒有釀成更重大的傷亡。這可歸功於本次尋根活動前的完善準備,以及現場周全的戒護與專業展現。蔡賢教練替我們整理了幾個重點:

- 戴好頭盔:不論是滾落石塊或大塊岩石,頭部的防護最重要。B 學員的頭盔雖被撞裂,但正因頭盔承受了主要衝擊,保住了他的性命。

- 注意地形與天候:在碎石坡、風化嚴重的岩壁地區,要隨時留意岩壁鬆動情形,尤其是高溫或大雨交替後,更易產生落石。

- 嚴格的行進與戒護:遇到危險地帶時,必須縮短隊伍距離、安排專業人員居前戒護與收尾,以防意外發生時能在第一時間警示。

- 懂得急救流程:山域醫療資源有限,隊伍須有基本醫療裝備及急救技能,能迅速判斷傷勢、包紮止血、固定骨折部位,並做好失溫防護。

- 分組撤離:如果傷患太多或狀況複雜,適度分組能提高效率。重傷者留在安全地點等待救援,其他人在嚮導帶領下先下撤,不僅能減少混亂,也能避免更多風險。

山,帶給我們的既是雄偉壯麗,也可能是一瞬間的無情。回顧這次落石意外,每一個登山者都要知道:大自然沒有絕對安全的保證;但做好功課、嚴守安全規範、隨時保持警覺,才能讓風險降到最低。蔡賢提醒,若不幸遇到落石,務必遵守幾項原則:

- 第一時間大聲示警「落石!」並就近尋求掩護,不要四處亂跑。

- 如果有人受傷,先判斷傷勢輕重、用現場資源做初步止血固定與保暖。

- 同時評估是否能安全移動到適合等待救援的地帶。

- 團隊互信互助,千萬不要陷入恐慌失序。

關於蔡任賢

蔡賢在高中階段,因身體與心理的雙重壓力,過得相當痛苦。他曾感覺自己渺小、無助,甚至對未來失去希望。直到大學在花蓮就讀,才開始接觸溪谷、山林,體悟自然對身心的療癒力量,「溪流的潺潺水聲、森林的靜謐呼吸,都能把我從壓抑中拯救出來。」他笑說,或許是山野的能量,讓他身體逐漸強壯,也更想認真學習戶外專業知識,將這份轉變與收穫分享給更多人。如今,他以戶外體驗課程為主業,不只帶領活動,更注重教導各種安全技巧、自然生態知識,深信唯有懂得敬畏大自然,才是享受與保護的真正開始。

➥ 追蹤蔡任賢的 IG:www.instagram.com/wild_kidnapper/