救國團,全名為中國青年救國團。對許多户外人來說,或許都曾參加過救國團舉辦的戶外活動,例如各種健行隊、戰鬥營等,從而開啟了對戶外世界的認識與興趣。在那個戶外休閒運動尚未蓬勃發展的年代,救國團的各式營隊成為無數青年嚮往參與的活動。

時至今日,提到「救國團」,人們腦海中不僅浮現夏令營或登山健行的片段,也會回想起與同儕夥伴並肩完成目標、同甘共苦的日子。那些流著汗、落著淚、伴隨笑聲的回憶,仍舊讓許多人津津樂道。

從軍訓到體驗教育——救國團的變遷

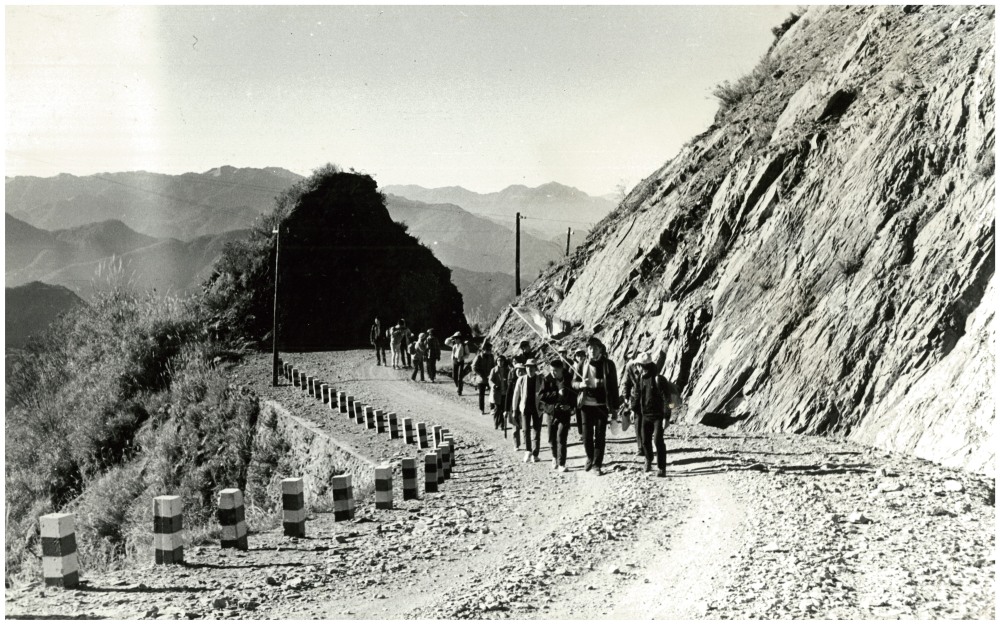

救國團成立於戒嚴時期,因政治與軍事需求而誕生,當時還隸屬於國防部總政治部,肩負國防教育的責任。早期活動中,最具代表性的便是「戰鬥營」,帶領年輕人走進軍事基地,學習基礎軍事技能與戰鬥知識。由於當時臺灣的戶外休閒活動尚未盛行,寒暑假期間,救國團推出的自強活動如北、中、南橫健行,以及離島戰鬥營等,都幾乎場場爆滿,甚至必須抽籤才能參加。

「我還記得高中那年參加谷關戰鬥營。」救國團總團部活動處處長潘宗志笑著回憶,「那時候南北部的同學語言文化差異很大,但短短三天就變成無話不談的朋友。」他強調,雖然訓練過程艱辛,但一起吃苦、一起努力,往往能建立深厚的情誼。「很多人就是在這裡結交朋友,甚至找到人生伴侶呢!」

隨著社會開放、戒嚴解除,救國團逐漸去政治化,轉而專注於探索教育(Adventure Education),將「學習」與「挑戰」結合。例如「嚕啦啦」假期服務員不只帶隊上山,還要求所有服務員先完整走過營隊路線,確保安全與學員體驗品質。這種「寓教於樂」的方式,使救國團活動更具吸引力,也讓無數青年在自我挑戰中獲得成長。

「我曾是『嚕啦啦』的服務員」,救國團苗栗縣團委會總幹事廖啟豪補充:「學員時期,就能接觸到戶外知識,像辨別地形、規劃路線、野外求生等技能。之後成為服務員,便開始把這些經驗傳承下去。」

救國團新竹團委會總幹事王群元同樣分享了他對青春的回憶:「當年我拿著一張報到單,從臺中搭火車到高雄,再轉公路局到臺東,加入東海岸健行南隊。那是我第一次獨自遠行,接著又沿途徒步到花蓮,最後搭火車到臺北,在車站對面的綠灣西餐廳舉行慶功宴。」他感慨,過去沒有手機導航或網路查詢,只憑一張報到單和零用錢,就能自己搭乘大眾運輸到人生地不熟的地方。「沒有父母接送,也沒有人先幫忙訂車票,大家都是一個人出發。」

戶外學習,學習戶外

在 1990 年代,救國團帶領青年探索了臺灣各角落,並設計各種經典路線,例如東海岸健行隊、北橫、中橫、南橫健行隊,以及「溪阿」(杉林溪-阿里山)縱走等,讓無數青年親身感受臺灣的壯闊之美。潘宗志處長回憶:「很多路線至今仍在走,因為我們相信:認識戶外、探索戶外、學習戶外,是一條永無止境的道路。每個世代都應該有機會,用自己的雙腳踏遍這塊土地,感受它的溫暖。」

廖啟豪總幹事則提到:「溪阿縱走當年一推出就大受歡迎,雖然後來因 921 大地震和颱風影響,部分路段坍塌無法行走,但後續也開創了『新阿溪縱走』,可說是傳承當年的開拓精神。」

即便時代變遷,救國團依然延續戶外教育的宗旨,讓青少年與孩童在體驗中學習。例如「日月潭森林冒險學校」或「噶瑪蘭自然探索學校」,結合了團隊合作、地圖導航、定向挑戰、低空走繩、高空攀樹、野外求生及無痕山林等多元課程,培養孩子在戶外環境下的生存與協作能力。探索教育中心也提供「探索教育訓練員認證營」,教授冒險教育理論、團隊引導技巧、輔導課程及團隊動力學等,培養青年領導與引導能力。

透過這些精心設計的活動,救國團不只是引領青年探索戶外,更強調環境保護、團隊合作的重要性,以及在挑戰中磨練領導力與解決問題的思考模式。

挑戰來臨:如何吸引新世代?

然而,隨著時代演進,青年生活型態已大幅改變,數位娛樂崛起、網路社交盛行,且少子化也讓整體人口減少。家長的觀念亦不同於過去,不再單純強調「吃苦當吃補」,而是追求高品質、高效率的學習體驗。加上戶外產業競爭激烈,救國團若想繼續吸引年輕人,就必須創造需求、突顯自身特色。

「現在的高中生多半升學壓力大,大學生忙於打工或經營自媒體。」潘處長說道:「因此,我們把目標客群年齡往下調,主攻國小到國中。多數父母希望在孩子尚有可塑性的時期,透過校外活動獲得啟蒙。」

於是,過去以高中、大學生為主的活動,如今調整為國小、國中生更適合的課程。王群元總幹事指出:「現在的健行活動,更注重體驗式過程,而非體力消耗。我們帶孩子去認識土地與文化、學習戶外技能,也嘗試利用 AR/VR 技術增添趣味。透過科技與實地體驗結合,孩子能以嶄新的方式接觸大自然。」

「體驗式學習」成為救國團的核心定位,他們亦主動與學校合作,設計更全面的戶外教育課程。如今每年約有七萬人次參加救國團寒暑假營隊,課程不僅是一種休閒,更為孩子提供培養國際觀、挫折容忍度與獨立思考的場域。「很多年輕人害怕與人相處,可當他們真正參加活動後,往往能適應群體生活,甚至交到真心的朋友。」王總幹事說。

活出自己想要的樣子

自成立以來,救國團培養了許多各領域的優秀人才,包括知名媒體人夏韻芬、臺中市市長盧秀燕(曾擔任第 711 期服務員)、演員兼主持人張善為,以及前考選部長董保城等。他們都曾參與過救國團的活動或服務員制度,在各自領域裡展現出不凡的成就。

服務員制度強調「做中學」,許多人成為服務員後,更能體會帶領團隊的責任與樂趣,也逐漸從青澀蛻變成熟。「培訓過程雖然辛苦,但回首往事,全是美好回憶。」潘處長笑道。

廖啟豪總幹事表示,每場營隊都設計不同角色,讓參與者自我探索與學習解決問題。「提早認識自己,才能減少走錯路的機率,也能更有自信面對未來。」潘處長也強調,唯有實踐才能讓知識產生價值。「會考試,不代表會做事。在活動中,我們也學到同理心,一個人或許走得快,但一群人能走得更遠。健行如此,人生亦然。」

王群元總幹事則分享自己從學員、服務員到訓練服務員的蛻變:「當學員時,就是盡情享受交朋友的樂趣;成為服務員後,要學習站到臺前、服務他人;最後擔任服務員訓練大哥,必須培養團隊向心力。這個過程結交了我一生一世的好友,也豐富了我的人脈。」

靠著這種「教室外的教育」,救國團不僅提升個人能力,更促進了世代間的知識傳承,形成正向循環,對臺灣社會產生深遠的影響。

「用生命去感動生命,用生命去影響生命。」潘宗志處長的這句話,或許正是救國團的核心價值。從戒嚴時期的軍訓色彩到如今的體驗教育,從高強度的戰鬥營到與科技結合的戶外課程,救國團見證臺灣青年成長,也隨著時代不斷調整步伐。

不管世代如何轉變,探索、挑戰、團隊合作的精神,在青少年成長過程中依然不可或缺。救國團作為一座連結過去與未來的橋樑,持續帶領一批又一批年輕人走向更廣闊的世界。

照片提供:救國團