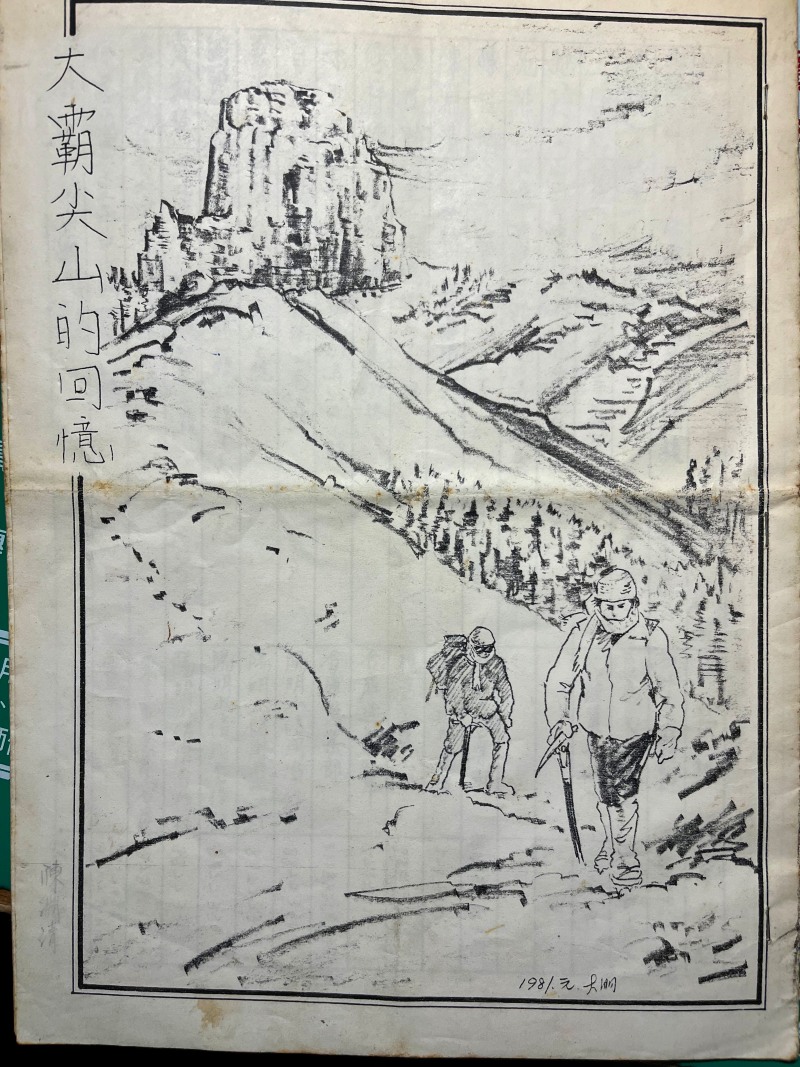

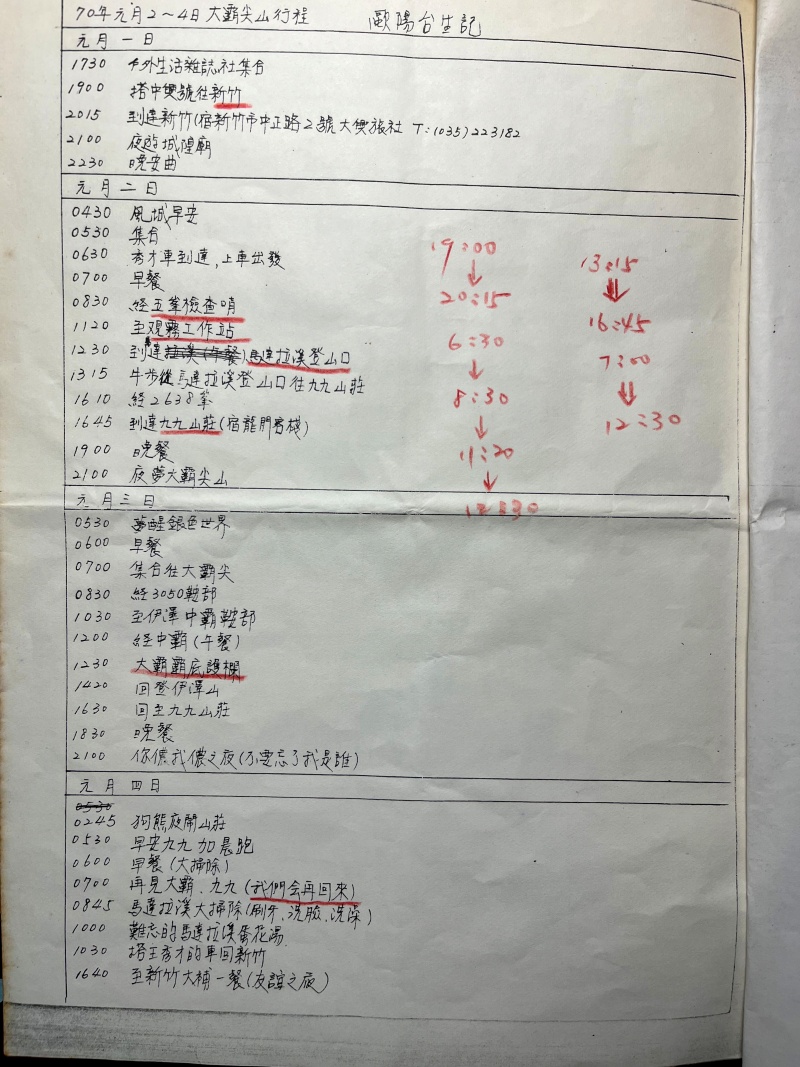

1981 年元旦,那年臺灣的冬天冷得刺骨。走在前往大霸尖山的路途上,一陣陣冷風吹來,鑽進簡陋布鞋內,寒氣從腳底直竄腦門。20 多歲的陳淵清跟隨登山前輩歐陽台生的步伐,一步步走得辛苦。

沿途的山路佈滿白雪,群山靜默地矗立在寒風中,只有腳步聲與呼吸聲回響。此時他心想:「我不是為了放鬆壓力而來爬山的嗎?怎麼這麼累、這麼冷?」當時他剛進入金融業工作,壓力甚大,好不容易碰上元旦連假有機會喘口氣,他卻選擇了登山這個一點都不輕鬆的休閒活動。

那次登山並未成功登頂,原因是九九山莊以上的路都被厚厚的白雪覆蓋了。在雪深及膝,且對雪況不熟悉的情況下,陳淵清一行人果斷放棄往上爬。這段過往,隨著一張張被翻出的手札,從腦中記憶庫的深處,再被挖了出來。「雖然沒有登頂,初次登大山也累個半死,但我慶幸參加了那次行程,讓我有機會在之後的人生中以相機記錄下臺灣山林的美好風光。」

底片重生

我們會認識陳淵清,是在某登山社團看到他發的文。文中紀錄了他從前登山的經歷與心得,並附上幾張畫質清晰的照片。這勾起了我們好奇心,照理說數十年前拍的照片,現在應該泛黃甚至被蟲蛀蝕。就算是底片,真有辦法留存到現在,且沖洗出這麼高清的照片嗎?

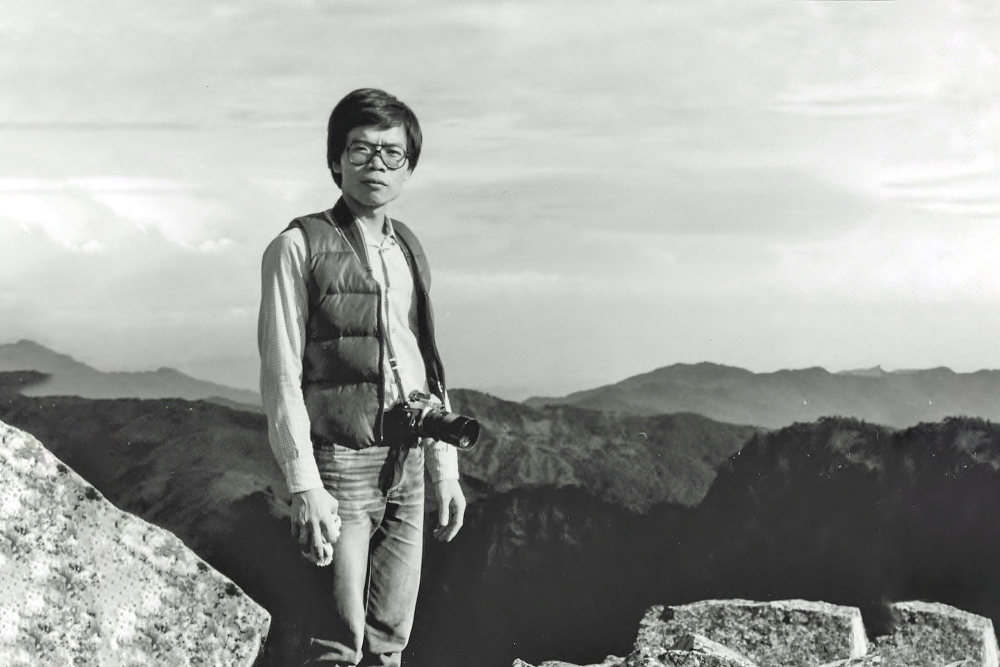

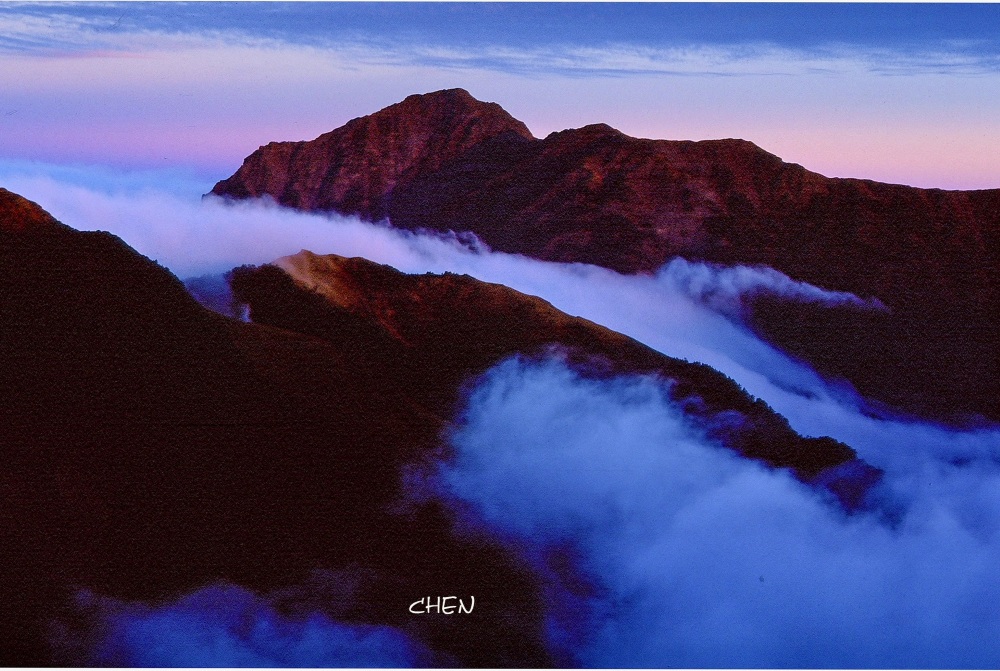

像是要回應我們的疑問,陳淵清從包包中拿出了一台陳年古董相機:PENTAX (SP) 135 全機械式底片相機,接著說:「你們看到的那些老照片,幾乎都是用這台底片機拍的。其實我沒有用什麼高科技技術去修復老照片,只是在 10 多年前,整理出當年的底片,將一些狀況較好的送去沖洗店轉成數位檔。不過底片仍然有它的限制,像是成色與肉眼所見有差距,所以我有用 Photoshop 加以修調,力求重現當年眼中所見的風景。」

這台鏡頭接環還是螺牙卡榫的相機,陪伴了陳淵清好長一段時日。他看著相機,娓娓說著自己多麼熱愛攝影,直到接觸高山風景,對山上的日月星辰、冰雪雲海感到無比震撼,又對高山攝影燃起了熱情。「那時候才剛開始工作,薪水沒有很高,假期也不多,甚至那時候還沒有周休二日,星期六還要上班,所以很少有機會可以上高山。但只要上山,我幾乎都會帶著相機,把山上的風景拍下來。」

底片沖洗出來,那些原本以為已經淡忘的回憶,好像從未離開過。那雲海,那星空,那綠樹,一切都如第一次上山看到時那樣驚喜。

吉光片羽

從前使用底片相機拍攝照片,每一回按下快門,都是一個機緣。底片昂貴,沖洗也要費用,按下快門的同時,代表有什麼觸動了內心。對此,陳淵清深表認同,但他也強調,若遇到難得一見的美景,根本顧不得這麼多,往往連按好幾下快門,只求能拍到理想的照片。「底片的銀鹽質感是現代相機很難完美複製的,這些老照片縱使現在重新洗出來看,依然讓我心動,也想起了當初按下快門的興奮之情。」

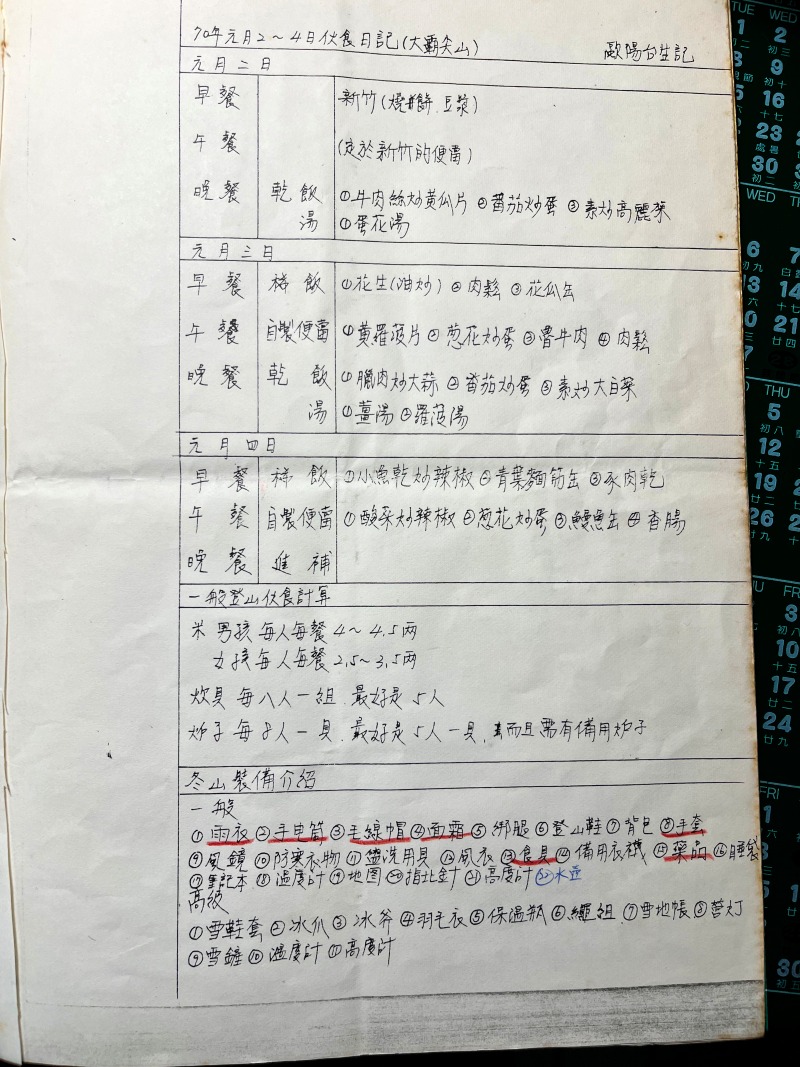

躺在陳淵清家中防潮箱裡的底片,宛如吉光片羽,保存了某一個時代的畫面。在那個時代,登山不是那麼方便,得仰賴大量手寫筆記、紙本地圖找尋路線,同時身上的裝備又重又沉。而陳淵清的手上,總是拿著相機,等著捕捉難得的景象。

陳淵清的照片刻劃了那年代的山林景色,他喜歡拍自然風光與生態,照片中的景物,都是他一步一腳印走上山所拍攝。他喜歡看阮榮助、劉泰雄、許志乾等山岳攝影前輩的攝影作品,總想著,自己有沒有機會拍到一張讓自己驕傲又喜歡不已的照片。

多年過去,想到這些辛苦拍下來的照片躺在防潮箱中,如果不做些什麼,就會隨著時光流逝而被遺棄。他於是花了數萬元,把照片洗出來,也把回憶保存下來。

人事景物已非

把記憶找回來,才發現,記憶中的人物與景色,已有了顯著改變。這是陳淵清翻著一張張轉成數位檔的照片時,深深感慨的心情。

「1984 年的農曆春節,我參加中和登山會的能高安東軍縱走行程,行進至雲海保線所已雪深及膝,天黑前距離天池保線所的 500 公尺山徑全被白雪覆蓋,目測恐怕雪身及腰。考量到山徑難辨,只得原路下撤。沒想到,抵達廬山公路時,路已被大水沖斷,我們一行人因此被困於廬山國小,紮營五天後才得以平安下山。」

這段經歷就像沖洗底片時,那影像在顯影液的浸泡之下,緩緩浮現。而陳淵清口中說的雲海保線所,現在仍存在,且內部有稍微整理過。至於陳淵清無緣一見的天池保線所,在兩年後,1986 年時慘遭祝融焚毀,後來現址重建為天池山莊,成為最受登山客歡迎的山屋之一。

陳淵清登訪次數最多的山當屬雪山、玉山、大霸尖山。令他不勝唏噓的是,雪山 369 山莊後的大片木林,原是令人讚嘆的原始冷杉林。雖然曾因為自然因素而被火紋身,創造出一片白色木林的特殊景象。然而後來卻在 2008 年底一場因人而起的森林大火,0.5 公頃的白木林被燒得殆盡。「當時看到很心痛,但後來大自然展現了強大的自癒能力,被燒掉的森林與箭竹,被悄悄從土壤竄出的巒大花楸取代。每到秋天,巒大花楸就會變換顏色,金黃火紅的葉子像是浴火鳳凰,成為雪山新的知名景點。」

登山、攝影數十年,現已退休的陳淵清,看著這些老照片,偶爾也會感到一絲遺憾。「其實爬山爬得多,就越會知道必須小心謹慎,因為爬山是高危險性活動。我雖有大難不死的經驗,但我最要好的山友,也是我的高中同班同學,卻在一次輕鬆的郊山行程中意外身亡。」

最要好的山友離世 10 多年,陳淵清仍時不時會想起他,想起那些一起登山的歲月,想起那些一起親眼所見的高山風景。

抓住時間

陳淵清年事已高,縱然已經無法像當年那樣暢快登爬各座大山,但登山與攝影對於他而言,已是骨與肉,歲月的流逝,宛如血液,將時間的洪流串成一線。

每一張沖洗出來的照片,都有一段故事。那些更是年輕的自己所刻劃的足跡。陳淵清摸著照片,輕聲地說:「我不想讓這些年輕歲月的痕跡,隨著時間的流逝而褪色損毀。」

透過影像,我們仿佛能看到他背著簡陋裝備跋涉於白雪覆蓋的小徑,也能感受到他站在峰頂按下快門時的心情。這些照片,不僅是他個人的回憶,從宏觀的角度來看,說是對台灣山林的致敬也不為過。直到現代,仍有許多人在山上留下不同形式的影像紀錄,有流傳數十年的平面攝影,也有近年興起的動態影像,甚至還有空拍機輔助,讓我們對山林的觀察,有了更豐富的面向。

「對我來說,這些影像是過去的見證,而我希望未來的人們,不管是專業攝影師也好,或像我這樣的業餘玩家,也能透過他們的方式,喚起更多人對山林的敬畏與珍惜。」

或許 30 年、50 年後,會有更新穎的影像紀錄形式。但陳淵清的底片,還有當代的照片與影片,想必都會是歷史推進的一部分,也會是未來人們一窺過往的最好工具。

照片提供:陳淵清