萬籟俱寂的夜半,酷寒的溫度使每個人將自己妥妥的在睡袋裡。理當我也應該沉睡在夢香,但卻在不經意的在一個側身後猛然驚醒!

漆黑的夜裡只覺得臉頰好冰!瞬間濕冷的寒意從臉部直竄進睡袋裡!張開眼睛後才明白,由於睡姿欠佳的關係,我整個晚上在帳蓬裡滾來滾去,最後甚至整個人正面貼在內帳表布上卻毫無所悉。於是趕緊坐起來找頭燈找眼鏡,點亮後發現整個帳蓬裡處是結霜,無論是睡袋還是裝備,全都因為整晚呼出來的熱氣而在表面冷凝了一層薄薄的冰。小小騷動讓帳蓬內又下了幾秒雪,唯一慶幸的是 Nanga 睡袋表布防水,但嚇這麼一回可是睡意全消,此時夜半三時許,這不是個浪漫日劇,而是酷寒的絕望地獄。

天微亮就爬出帳篷想舒展一下瑟縮一晚的身體,部分後勤人員也陸續出來梳洗發出稀稀疏疏的聲音,此時的風是靜止的;空氣顯得冰結,苦花的帳蓬內傳出咒罵聲,他拉下外帳拉鍊瞪大雙眼直呼好冷,我想洗個臉但發現水桶裡的水早已結冰,基地帳門口外的太陽能板下方更是垂著幾條透明的鐘乳石,縱使大自然嚴峻,但朝氣依然寫在每個人的臉龐,基地營忙碌的一天就這樣從零下開始。

又是個高度適應日,早餐後基本上沒什麼事情就是四處逛逛,轉了一圈沒見到黃種人面孔的攀登者,只有另一個來自亞洲的馬來西亞隊正在二號營上掙扎。苦花跟基地營經理借了望遠鏡朝著 Himluing 觀察峰頂的情況,他說看的到今日嘗試衝頂的隊伍全正卡在 Himlung 左側的大斜面上,但依照那些遠遠黑點的移動速度來推斷,要到峰頂恐怕還有好一段時間才有可能到達,另由於所有人都串在一條主繩上,且傳統路線也就這麼一條,因此看來這條攀上顛峰的路永遠只能單向。隨著時間一分一秒的過去,其他隊伍的基地帳內陸續傳出無線電的對話,結論是今日所有攻頂行動全部宣告失敗撤退,原因是風速太強,就連出生即自帶抗寒外掛的波蘭人都沒辦法。

『究竟怎麼回事?整個上午基地營沒什麼風!山頂上也沒有雲層呀?』

我對這樣的好天氣還無人登頂感到極度困惑?Ramesh 則示意要我觀察基地營四周的白馬五色旗:『你看那些旗子,它們若靜止的,那山頂上僅是風大;但若旗子出現小小的飄盪,則上面其實狂風大作!』。在體感溫度已分不清 -20、-30 甚至- 40 的喜馬拉雅山上,風勢的弱與強對能否攻頂產生了絕對性的影響,過程中則伴隨程度不一的凍傷,倘若再加上噴雪則跨了暴風雪的門檻,那剩下的就是生與死的距離了,對於攀登者來說,這些硬道理聽起來無情但有那麼一點浪漫,沒錯!那是男人的浪漫。

我與苦花相互比了一個 WTF 的手勢,實在難以想像上面的天候究竟是有多誇張?也罷!明天就要去一號營作高度適應,只是思緒紊亂一直無法平靜,晚餐後就連玩個撲克牌也一直出錯張,腦海不斷的想像著上面的情況,已分不清那到底是興奮還是壓力? 一股莫名的張力在基地帳內不斷擴張,Mingmar 倒是輕鬆的玩著手機遊戲,因為喜瑪拉雅正是雪巴人的家。

隔日吃完早點後往一號營進發,整體路線上共分為三種地形,首先須跨越一大段冰河地形,由於地球暖化的原因,這段冰河退去後呈現的是高低起伏的亂石地形,其中會經過一處表面結冰的小湖,那裏是供應基地營水源的地方,白天時會有後勤人員不停地來回穿梭取回珍貴的水源。冰河地形結束後會抵達當年由法國人開闢的法蘭西基地營是為第二段地形,由於這裡離一號營更近一些且有活水,因此曾經也有一些冒險隊伍選擇在這裡建立 Basecamp,不過缺點是獸隊無法通過剛才那段冰河地形,因此這裡的生活條件與補給能力會與傳統基地營差上一截。

法蘭西基地營的後面是一條緩上的土路後,在盡頭於右方上切轉進一道通往稜線的長坡,此為第三階段,這裡周遭地貌與植披與傳統基地營那邊類似,只是折磨人的假山頭會開始對體力產生考驗,此時的風勢強勁卻又太陽高掛,直接穿著羽絨衣並戴上墨鏡是個好主意,不必擔心流汗透不過氣,因為在海拔超過5千米的地方,就算重裝硬吃上坡,乾燥的迎面冷風也絕不容易讓汗流出來。

稜線的寬度比劍龍稜再窄一些,基本上兩隻腳就是跨在稜線的兩邊前進,偶遇未融化的結冰,200 公尺後右下方會出現一座冰湖,稜線的左邊則一直是懸崖地形,通過稜線後會來到第三段的雪坡地形,直線距離大約 800 公尺,循著雪地上的路跡最終可抵達傳說中的一號營( 5,800 米 )。

一號營位於進入雪線之前的一塊三層且不積雪的岩塊地,目測大約可容得下 12 頂雙人帳沒問題,做為雪線之前的宿營地,老天爺巧妙的留下一處長年不化的結冰供我們在這裡融雪取水,這讓我想起 2014 年攀登 Mera Peak ( 6,654 米)時的那個與現在高度差不多的高地營(5,790 米),同樣是靠剷雪獲取水資源,但兩者存在一個巨大的差異,Mera Peak 俗稱蝙蝠石的高地營在地形上雖然三面冰壁但可抗風,相比之下 Himlung Himal 的一號營則是酷寒無比,Ramesh 趁太陽下山之前坐在帳蓬外拍照取景,我跟苦花則在帳蓬裡不斷喝著我老婆行前幫我準備的當歸四逆湯,太陽下山了,雲層開始加厚,不見星光的酷寒之夜就像撒旦即將來襲。

自一號營開始,我與苦花就共用一頂雙人帳,兩人呼出的暖空氣,一夜之間讓帳篷裡結滿一層又一層的霜冰,早餐也沒什麼胃口,起床後就躲在帳篷裏面打屁實在不想走出去。原本我們今日高度適應完畢得降回基地營,但我們自恃血氧濃度夠高所以很懶得再花重複的力氣,於是找了 Ramesh 商量讓 Mingmar 回去基地營幫我們將氧氣瓶弄上來的可能性,天空依然有些陰,雖然白天了但還是凍到不行,最後我與苦花漸漸打消留在這裡等補給的爛主意,因為與天寒地凍的一號營比起來,基地營簡直是香巴拉等級,反正我們的天數還多得很,降回去養胖一點再上來吧! 等天氣轉好再上來不著急。

返回基地營的的途中,我一路上對各階段的地形再度作了一次完整的紀錄與分析,對我來說,冰河的那段走起來特別不適應,忽高忽低的攀石幾度險些要跌了下去,回到基地帳後我們遇到了華裔的紐約女孩 Ruby,以及一位鼻頭已黑掉的印度小伙 Harsh,他們兩位與我們同是 SATORI Adventures 基地營服務公司的客戶,這回我與苦花從一號營下來後總算是遇到其他攀登者了,此時興奮之餘帶點驚恐,喜的是我們總算遇到同帳的其他人,但驚的是印度小伙的鼻頭已凍黑露出死魚眼,而 Ruby 的右臉頰看似也局部凍傷脫皮,四人八目相對坐在基地帳裡,我與苦花嘴開開的看著對方,一時之間空氣凝結也不知道該怎麼聊下去………

苦花首先發難! 拿出藥膏示意對方是否要試試? 我也拿出我的醫藥包勸他們不管什麼要不要都來一點?

我:『欸!苦花,他那個鼻頭該不會得切了吧?』

苦花:『x!我不知道欸? 怎麼會黑成這樣?』

這時我們也發現 Ruby 懂華語,此時終於拉近了彼此距離,開始七手八腳地一起幫 Harsh 處理鼻頭的凍傷危機,這時 Ramesh 正拿著撲克牌走了進來,看到印度小伙的的傷勢後也嘆了一口氣,問他摸摸鼻頭有沒有知覺?Harsh 搖了搖頭眼神盡是無語。晚餐時廚師大哥在餐前給了 Harsh 一杯威士忌壓壓驚,Harsh 則講著衛星電話顯得心急,Ruby 說很奇怪前一天兩個法國人叫直升機很順利的今天就飛走了,但現在輪到 Harsh 叫機,對方卻要求先給信用卡號才願意派機? Ramesh 則回答道:原本在山區叫直升機都是任務完畢領帳單再於一周內轉帳或是現金即可,但可能是印度人普遍信用較差的關係,因此直升機公司才堅持要先確定 Harsh 有付款的能力才肯派機。

我:『等等!什麼法國人? 有兩個法國人叫過直升機??』

Ruby:『噢!我們這一隊另外還有兩個法國人,他們的腳趾頭凍傷了所以撤回基地營後馬上叫了直升機。』

苦花:『那你們究竟這隊有多少人?』

Ruby:『就 4 個人呀~』

我:『那幾個人 summited ? 』

Ruby:『都失敗了,上面風有夠大,我們每個人都撤了下來。』

我與苦花齊口同聲:『然後你們全員凍傷@@!?』

Ramesh:『這裡叫直升機的費用是 3,700 美金……』

那頓晚餐也不知道吃了多久,桌上的食物除了零星的薯條之外其餘都沒什麼人動過,Ramesh 雖然很認真地說他覺得我們攻頂沒有問題,但看看眼前的狀況加上這兩天沒聽說哪個國家的隊伍有成功登頂,帳篷內的空氣再度凝結幾乎窒息,苦花找我去外面抽根菸壓壓驚,雖然我們都不覺得攻頂會有什麼大問題,但今年 Himlung Himal 的凍傷機率簡直高得令人不敢相信。

隔天是休息日,一早我們跑去後面的山坡上飛個空拍機,記錄這充滿回憶的基地營,站在高處,遠方有幾個隊伍剛從冰河區走下來,另一頭也有一隊人馬背包上肩準備往一號營出發,縱使待在基地營可享受小確幸,但每個攀登者終究不會忘記來到這裡的目的,做足準備砥礪前行,前仆後繼的向峰頂發起衝擊。

Ruby 看 Harsh 的狀況越來越差,且她自己臉上也有凍傷,若再踢個五天走出山區恐怕傷勢會更惡化,她向基地營經理借了衛星電話,回到她的帳篷裡給美國領事館打了通電話,一番溝通後她回到基地帳拍拍 Harsh 的肩膀,說道:『明天上午 10 點有 Global rescue 的直升機來載我們回加德滿都。』 此番女英雄的神操作讓我們豎起大拇指, Ramesh 笑著說全世界最強大的果然是美國護照,這趟救援直升機還是免費的呢。

傍晚時分,我們的第二位雪巴 – Karma 總算抵達基地營,剛從 Hiunchuli (希安初里峰 6,441 米)帶隊攻頂回來的他,下山後隨即衝來 Himlung 基地營與我們會合,英文流利且風趣自信是給人的第一印象,他登過 8 次 Everest ( 8848 米)、兩次 Manaslu ( 8,156 米)、一次 Dhaulagir i ( 8,167 米),以及其他數不清次數的6,7千米Himalaya雪峰,叼著一根香菸穿梭在基地營與每個營隊的工作人員打招呼,這裡的人似乎都認識他,Ramesh說 Karma是尼泊爾 top 10 的雪巴。

隔日目送他們兩位傷兵起飛後,恰好 Phu 村唯一的喇嘛來基地營為探險隊祈福,一陣佛光沐浴後我們回到基地帳內等待出發前在這裡最後一次的午餐,廚師問我們想吃什麼?

:『當然是肉!然後請盡量別煮得那麼硬。』

胖廚師吩咐二廚去後面的塑膠桶裡拿出一隻凍呼呼羊腿,一個鐘頭後小當家端出尼國風味的咖哩羊肉,那真是自上山以來最美味的一餐,想到上去之後只剩番茄湯與辛拉麵,我們奮不顧身的往嘴裡塞下一塊塊的羊肉,肚子飽了;心是暖的,Karma 與 Mingma 在外頭整理裝備,Ramesh 催促著我們要趕快出發。

一號營! 今日的目標是下午 3 點前抵達!!

由於之前有過來回穿越的經驗,我們很快地抵達一號營,高度的反覆適應讓我們沒什麼高山反應,明天繼續上攀 4 個小時至二號營聽說得花些力氣,雪線就在我們上面 100 公尺,所以明天出發就得穿上吊帶與雙重靴,於是我們趁太陽下山之前將裝備測試了一遍。我在帳篷裡問苦花明天是幾點起床?苦花說應該自然醒吧?反正才 4 小時就到了嘛~

無意外的,夜晚再度領教海拔 5,800 米寒冷的炸襲,雖然睡袋裡面溫暖但我們再度天一亮就醒,胃口不算太差但也吃不了什麼東西,我們選在日頭漸大的 10 點開始收拾帳篷清潔環境,順便討論放棄建立三號營而選擇直接從二號營攻頂的可行性,原因是上面實在太冷了,假設從二號營直接攻頂有前例可循,在身體適應沒問題的條件下,希望能少一天是一天吧~~ Mingmar 與 Karma 對我的提議表示可以,Ramesh 則坐在 Helinox 的椅子上慎重的思考這個提議,因為若放棄三號營我們雖可以少帶許多東西上去,負擔減輕換取更敏捷的靈活性,但若攻頂後有個萬一就沒有下撤時的最近營地,只能硬著頭皮崗崗的回二號營。最後 Ramesh 同意了這個提議,但前提是我們得多帶一個氧氣鋼瓶上去備用她才放心。

裝備上身後繼續往二號營前進,攀上一段 100 公尺的山壁後於迎風面碰觸雪線,側轉方向後又變回岩石地貌,雪攀最苦也最危險的就是這種冰岩混雜的地形,冰爪在石塊上缺乏摩擦力,雙手併用於上攀中還得時刻留意滾下來的各種刺激,最終我們在一個積雪的高地追上了比我們早一小時出發的奧地利隊伍,他們正在主繩上輪流換確保,我們在他們後面做了一次長時間的休息,今天是個完美的好天氣,幾乎無風的環境讓我們對今日的行程感到無比信心。

最後一段雪地緩坡後總算抵達二號營 ( 6,200 米),這裡是 100% 的冰雪境地,五顏六色的帳篷點綴在這裡顯得特別耀眼,抵達的人陸續換上了 down suit 後,在帳棚外喝咖啡串著門子欣賞震撼人心的風景,這裡像是各品牌羽絨套裝的戶外伸展台,二號營的位置正好在一處冰坡正下方,其實選在這裡作為C2不是很保險,但沒辦法這是老天爺選給人類的唯一空地,根據網路上查到的紀載,2014 年尼泊爾大地震,一位放棄 Everest 的美國人選擇到 Himlung Himal 攻頂,但卻在二號營的這裡掉進的 70 英尺的冰隙(詳見文底 B1 )。而另外 2016 年的 9 月這裡也曾發生過兩次雪崩襲擊,當時一位雪巴失蹤,到現在還埋在這裡。

Karma 將一個熟悉的 Nalgene 水壺丟進我們的帳篷,隱晦的提醒我們去過記得要馬上倒掉??

很快的我們意識到了這瓶就是所謂的 pee bottle,由於帳篷外全是 Elsa (冰雪奇緣)的世界,因此離開帳篷就一定得花時間套冰爪,若是夜半為了尿急就僅套上雙重靴爬出去,恐怕褲襠都還沒拉就直接摔回一號營。至於每次使用完畢就得趕緊倒出去則是避免結冰,你知道的,若不小心冰了一壺尿還得揹下去,那可不是件有趣的事情。

我們的血氧開始低於 82%,接下來還有 926 米要上升,苦花拿出威而鋼 share 一人半顆,吞下肚後半小時血氧再度衝上 90 令我們嘖嘖稱奇,帳篷外傳來陣陣豪爽的歡笑聲講著尼語,我探出頭去原來是群雪巴人在欣賞落日餘暉順便開個同鄉會。奇怪他們不冷嗎?錯了!其實只要是個人在這高度肯定會冷,但雪峰是他們的故鄉呀,有人會嫌自己的故鄉冷嗎?

一直躲在睡袋裡的我們就這樣迷迷糊糊地睡去,半夢半醒也不知道經歷過多少個夢境,再次醒來時 Mingmar 正在帳棚外 call 我們起床,看看手錶此時晚間 9 點半,拉開帳棚看了看天空,二號營此刻星空高掛寂靜無風,我們迅速吞了碗辛拉麵後開始在帳篷內大動作的著裝,也管不了會拍落多少冰霜在身上了,這一路走來所累積的能量在此刻逐漸爆發,一股衝頂的慾望好似血液裡的腎上腺素都泛著光! 提著冰斧走出帳篷,Karma 幫我們調整氧氣面罩,Mingmar 檢查著大家的快扣冰爪,我們是今天唯一的攻頂隊伍,其他團隊明天都僅推進至三號營,沉睡的雪峰像條巨龍正在好夢隆冬,萬籟俱寂之下只有我們冰爪踩踏在暗夜裡踩踏規律的孜嘎作響,時間是夜晚 10 點半,也是此行最長的一日,七千米是我們接下來的戰場。

深夜攻頂對心理層面有莫大的幫助,由於頭燈的照耀下只看的見前面隊友的屁股,因此個人對於前方地形甚至即將到來的坡度變化是沒有預期的,簡單來說就是傻傻的跟著前面的步伐即可,於是就這樣循著路跡左拐右彎上上下下,直到隊伍停在一面抬頭看不清盡頭的雪牆之下。

我:『what’s up buddy?』

Ramesh:『take a break ! we are going up?』

我:『are you kidding me? Which way are we going?』

Ramesh:『YES! we have go up! only this way bro.』

後面的Karma對著苦花也指了指那面雪牆,苦花則脫下最外層的手套拿出中指對著他。

苦花:『不是連三號營都還沒到嗎?我在基地營每天拿望遠鏡看也沒看過這面牆阿?!』

將冰斧掛回背包上,雙手托著 Jumar 死命地將身體向上拉,緊繃的後肩胛帶動二頭肌像是在極地練滑輪下拉,主繩是唯一的浮木,雙重靴只有前端的兩爪吃得到力量,我像隻壁虎一樣貼在牆面向上爬,一波又一波高潮讓小宇宙接連爆發,卻是累了也找不到什麼姿勢讓身體放鬆一下,Ramesh 一直吼著要我們多運用下半身的力量,強調 70% 的力量應該要在腿上,但這坡度實在太恐怖了,烏漆抹黑的也看不清楚冰爪踩點是否穩當,大口喘息之下氧氣的供應流速需要開大一點,約莫 2 小時候我們跪上了一塊平台,走在我前面的 Mingmar 一個轉身後坐在著冰壁旁喘息,四周到處是在雪地上用來充當營釘的細竹條,地上一攤攤的黃色結冰說明了這裡正是傳說中的三號營 ( 6,210 米 ),我們比預計晚了一個半小時抵達這裡,此時路徑已轉向迎風面,不間斷的狂風開始結結實實的打在臉上、身上、胡亂的撲向身體的每一個地方。

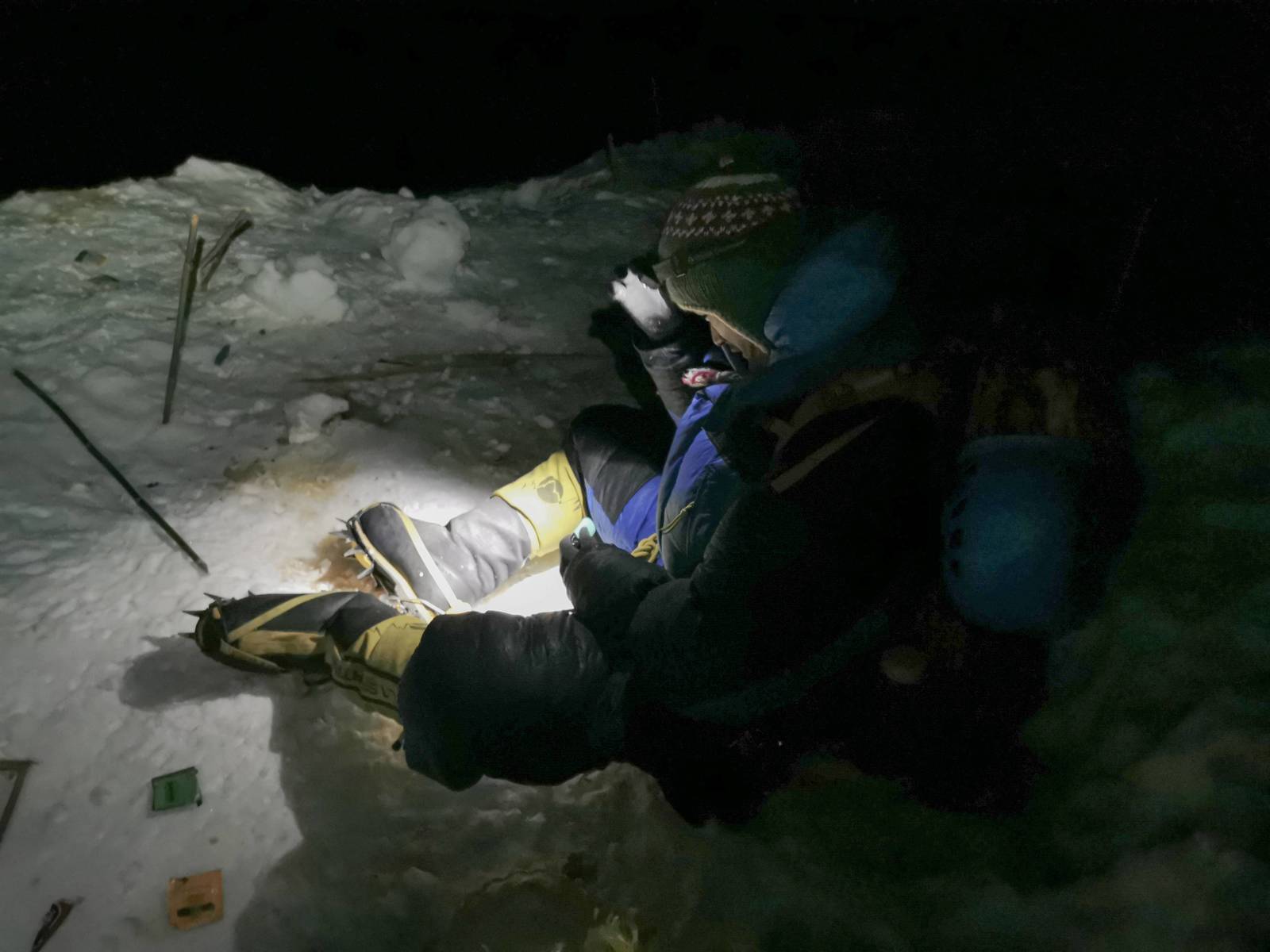

由於乾燥,因此需要一直喝水;由於陡上,腎上腺素讓頭暈的情況稍顯惡化,我們在三號營幾乎喝掉了 Ramesh 揹上來的 1 公升熱開水,Karma 往我們每個人的嘴裡塞了顆糖,有趣的幾乎瞬間就不再口乾舌燥了,我脫下手套重新將面罩拉緊,解決了剛才眼鏡一直起霧的窘境,苦花則覺得面罩繫在連身羽絨衣的帽兜上太緊迫了,於是將氧氣面罩繫繩重新固定在金狐狸上衣的帽頂。休息完畢隊伍再度向上挺進,臉不由自主的向左偏去,因為右側被風帶起來的粉雪噴在臉上實在很刮。

三號營之後迎接我們的依然是約莫 40~45 度的長坡,風勢再度增大已無法相互交談,五個人掛在主繩上一步步地向上掙扎,心想盡快攻頂後離開這裡,但力量與速度告訴我們這是不可能的事情,有種思緒走的很前面但身體還沒跟上來的感覺,任憑風雪恣意的削減我們的能量,天漸漸的亮,我們終於看清楚咱們究竟處在一個什麼樣的地方?左右均為斷壁的坡面寬僅 10 來公尺,坡度則一直維持在 40 以上,在看懂危險程度後我將第2個確保繩妥妥的掛了上去,苦花的肌耐力比我好已追至我的腳下,依稀印象不久之前他還在我 30 公尺的下方。無止盡的仰攻讓人早已忘卻時間的流淌,心理知道氣力已所剩無幾,但攻頂的狂熱像興奮劑一樣在心頭不斷加壓,七千米的高空對我與苦花來說,真是個好陌生的地方,人類在這裡顯得渺小卻又頑強,但若瘀青的手掌一但放開 jumar,那我就只是個無依無靠的娃娃。

距離峰頂僅剩最後 20 公尺,全隊推進至絕頂前的一處平台上,苦花坐在左邊,我們沒有多說話,堅毅篤定的眼神交會下我們相互擊掌,Ramesh 的水壺蓋周圍結冰已打開無法,我揹包裡那全滿保溫瓶竟也結冰倒不出水來,看看手錶現在已是早上 9 點,原來我們已經悶著頭爬了11個小時,撒泡尿後Karma拿出一條橘色的主繩將我們每個人串在一起,疾吼一聲後拽著大家往峰頂衝了上去,幾分鐘後我們登上了 Himlung Himal,站在 7,126 米的山頂有些不可置信,背後是尼泊爾前方是西藏,經過整整一年的整備如今我終於站在這裡,就像踏入了曾有的夢境,既寫實又不真實,關於峰頂的風光終於不用再全憑想像「base camp !! base camp !!」Karma對著無線電呼叫基地營報告了我們的好消息,是幸運嗎?整整一周只有今天算是好天氣,也就是說近七天之內只有台灣隊伍能成功登頂;還能再多一些幸運嗎?縱然我似乎已耗盡體力,實在累極了對於如何回到二號營完全沒有想法,我們在 summit 拍了許多照片,輪流許下了許多願望,這會是我一輩子不會忘記的時刻,縱使那寒風無情的刮。

在從峰頂返回二號營的途中,我迷惘了,刺骨的暴風正一點一滴的啃食著我所剩無幾的能量,勉強插著冰斧跪著歇下,乾咳幾聲後,一縷血絲噴在膝蓋前面的雪地上,原來我已經好幾個小時未能喝口溫水,只能不斷的啃冰試著活下去。

地形與風速悄俏的將我們 5 個人衝散,各自逃回 2 號營成了正在做,卻沒把握的事情。

垂著半殘的身軀繼續在雪原中拖行,不知道過了多久,風突然停止了,我突然覺得好熱,脫下了連身羽絨衣後躺在雪地上,完全不想動了,脫下手套看著被上昇器夾了 11 小時已發紫的手掌,我開始微笑的想起我的老婆小孩我的狗,我的父母我的工作,那些曾經就在身邊的幸福現在離我好遠,現在的我還需要向老天借幾分運氣?曾經自豪的下坡機器在這冰雪地獄中顯得不堪一擊?

拽著冰斧口中一陣悶哼,瞪大著雙眼重新站起,繼續朝著二號營蹣跚的步行,最終我回到了營地,在帳篷前無力的跪下。

苦花奮力把我拉進帳棚,冰爪與外帳的摩擦聲將我驚醒,我問苦花:原來你也沒死? 苦花回到:我以為你死了。

7126 米的希姆隆峰(Himlung Himal)位於尼泊爾境內的喜馬拉雅山脈,介於安納普娜與馬納斯鹿兩大山塊之間,從這裡走到西藏只需要要 3 天。

這座冷門的雪峰具備了等同8千米級的寒冷與風速,這幾年逐漸成為有志加入 8 千米俱樂部攀登者的試金石。我與苦花完成了台灣人的希姆隆峰首登,憑著台灣人不服輸的氣魄,硬是在今年成功率不到 5 成的 Himlung 將一票看似專業華麗的歐美隊伍比下去,感謝我們的親朋好友無條件的支持,家近了,在等著我們回去。

小立 10/31 4:25 於希姆隆峰基地營

附錄:

B1